新一代电子信息技术

电子信息团队现有教师23人,其中博士12人,高级职称教师11人。

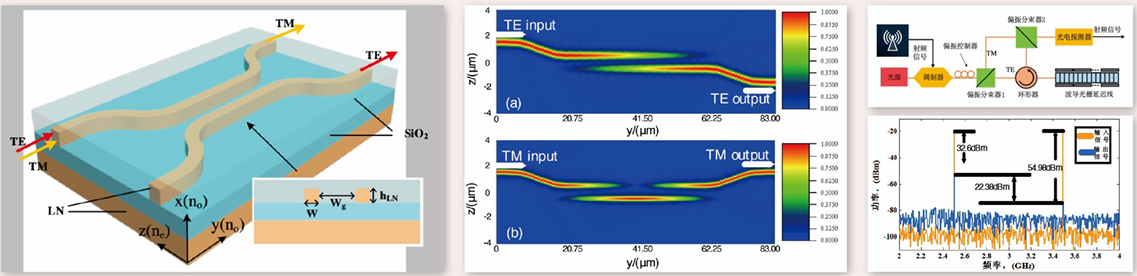

研究领域:天文技术、光电子集成器件的分析与设计、图像处理技术、天线与通信网络以及智能控制系统设计,并从事相关理论原理、器件设计与系统开发等核心科学和技术问题的研究。

学术成果:近5年获批省级以上科研项目2项,发表高水平学术论文22篇。

光电信息工程

凝聚态物理团队成立于2019年,现有专职教师24人,其中教授3人、副教授8人、讲师、实验师13人。团队长期致力于采用水热法、静电纺丝法、共沉淀法、溶胶-凝胶法等实验合成手段,结合第一性原理计算,开展新型纳米功能材料的实验制备、结构设计与物理性能理论预测研究。研究领域:(1)拉曼传感材料与应用;(2)发光功能材料与器件;(3)储能材料与器件设计;(4)气体敏感材料与器件设计。

院企合作:(1)分析与检测领域:基于表面增强拉曼光谱和气体传感技术,实现对低浓度分子的高效检测,应用于药物分析、环境监测、食品安全等行业,助力企业开发高精度、快速响应的分析仪器。(2)生物医药领域:运用表面增强拉曼光谱技术进行生物分子检测(如癌症标志物识别、药物递送等),结合高灵敏度气敏检测技术实现疾病早期筛查,推动医药企业在新药研发和诊断技术方面的创新。(3)发光与储能材料:通过新材料合成、电解液调控与工艺优化,开发高性能、低成本、绿色环保的发光材料与电池储能器件,满足照明、储能及相关行业应用需求。

科研成果:

近年来,团队在Applied Surface Science、Journal of Hazardous Materials、Journal of Alloys and Compounds、Chinese Chemical Letters、Journal of Physical Chemistry Letters等国际知名期刊发表SCI论文50余篇。承担国家级项目4项、省部级项目7项,以及多项厅局级和校级项目。

大数据技术与工程

天体物理团队现有成员17人,其中外聘教授2人,专任教师15人,教授4人,副教授2人,讲师8人。目前主要在射电天文、恒星物理、天体测量、高能天体物理、实验室天体物理、宇宙学等方面开展科学研究,近些年来产生了独具亮点的成果。

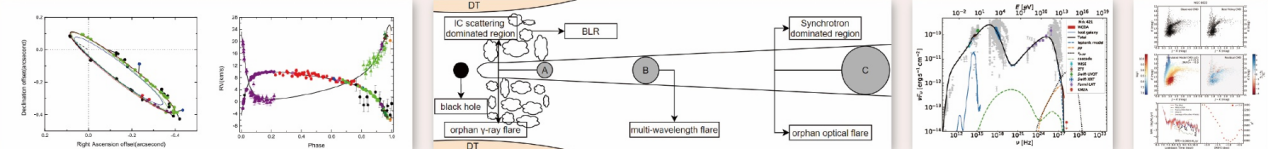

(1)基于多种观测数据,采用同时拟合的方式获取多个双星系统的完整轨道解及子星基本物理参数。例如,通过拟合相对位置数据及视向速度数据获得长周期双星系统bet LM的高精度完整轨道解及子星质量,图1为观测数据与拟合轨道的符合情况。

(2)开创性地提出了一种统一框架下的随机耗散模型,该模型旨在全面剖析耀变体在耀发期间展现出的复杂辐射行为,涵盖经典的多波段协同光变和特殊的“孤闪”现象。这一研究成果不仅深化了我们对耀变体辐射机理的理解,也为未来探索宇宙极端环境中的物理过程提供了新的视角和工具。

(3)我国高海拔宇宙线观测站(LHAASO)凭借其卓越的探测灵敏度,近期发布了包含四个耀变体及一个线性活动星系核疑似对应体的伽马射线源目录。这一发现不仅加深了我们对活动星系核高能物理过程的理解,还进一步揭示了其可能具备的高能宇宙线加速能力。(Unified model for orphan and multiwavelength blazar flares, Physical Review D, 105, 023005)

(4)独立开发了运用等离子体光谱模拟程序RCF,成功运用于一系列解释实验和天文观测中光致电离等离子体光谱的工作中。主要研究成果发表在High Power Laser Science and Engineering和Nature Physics等学术期刊。

(5)开发了一套基于星场模拟的恒星形成历史测量方法,首次发现NGC 6822星系近百倍的恒星形成率的增强,从恒星形成历史的角度揭示了35 Myr之前的一次扰动事件。